BLOG the POST

- CATEGORYXX

-

CATEGORY↓ scroll

- ARCHIVEX

- TOPICX

Title: 虚偽記憶 感染症

|

topic:- 哲学,

「 ── あのとき、あなたはこう言ったよ 」

その言葉に、心が僅かに揺れる。言った覚えはない。だが、相手の目には揺るぎない確信が宿っている。

無理に否定する事柄でもないから、その話を受け容れる。すると、存在しない記憶が、まるで現実の出来事のように私の内に現れる。時折出会す虚構の世界。

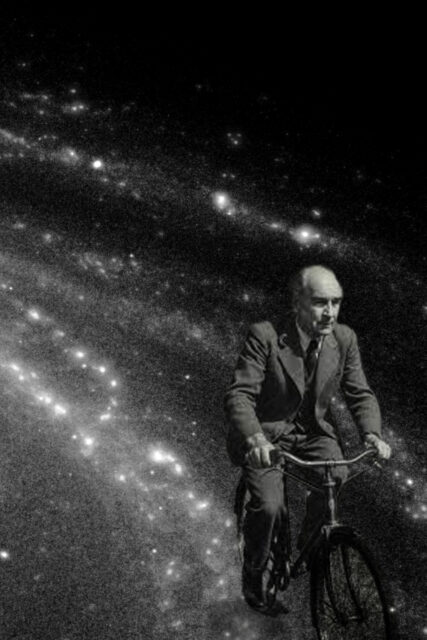

人は、記憶を頼りに世界を形作っている。

しかし、その記憶は意外なほど脆く、曖昧さを伴いながら容易に他者へと広がっていく。

人は、時に嘘を吐く。

だが、それは必ずしも悪意ある行為とは限らない。

話を無意識に盛っていたり、都合よく記憶していたり ―― そんな些細な恣意が、思いがけず深い影を落とすこともある。

「 嘘 」という言葉の定義は広く、曖昧だ。日常的、倫理的、哲学的な意味合いを含めれば、同じ「 嘘 」という言葉でもその質を大きく変える。

傲慢、優しさ、誤解、欺瞞 …… そして、本人が真実と信じながらも、実際には事実と異なる「 虚偽記憶 」。

心理学者エリザベス・ロフタス ( Elizabeth F. Loftus ) の研究*が示すように、人は比較的容易に「 ありもしなかった記憶 」を信じ込む生き物だ。

そしてこの虚偽記憶が誣いる連鎖と結び付くと、それは病のように伝染する。

誣いるとは、事実を曲げて人を悪く言う行為だ。

組織内の軋轢、いじめ、コミュニケーショントラブル ……

その人為的な情報ウィルスは、潜伏し、広がり、やがて定着してしまう ―― 私はこれを「 虚偽記憶 感染症 」と名付けた。

[ 感染の4段階 ]

1. 潜伏期( 小さな脚色 )

小さな脚色や記憶の改変が生まれる。本人に僅かな自覚がある、もしくは体裁や優越感を保持するために無意識が働いている。

2. 急性期( 周囲への影響開始 )

その記憶が他者に伝播。共感や感情的同調を伴って広がっていく。反証への抵抗感が芽生える。

3. 慢性期( 定着・内在化 )

虚偽記憶がコミュニティの共通認識となり、異論を唱える者は心理的圧力に晒される。

4. 不可逆化( 修正困難 )

記憶体系が閉じ、修正はほぼ不可能になる。個人や組織の判断に深刻な影響を与える。

軽い誤解や聞き違いも、積み重なれば関係を壊す力を持つ。そうなる前に、そのボタンの掛け違いを直す必要がある。

[ 予防策 ]

大規模定住社会の性質上、完全な回避は難しい。それでも、予防は可能だ。

- 記憶や発言が保つ主観的バイアスを意識する

- 一時的感情に流されない

- 複数の独立した情報源で記憶や事実を検証する

[ 治療策 ]

もし感染が広がり始めたら放置せず処置を施すべきだ。

- 集団心理圧力のない安全な場で冷静に話し合える機会をつくる

- 哲学的思考や倫理判断の力を鍛える

- 虚偽記憶の伝播に、何者かの快楽や利得が関与することを意識し俯瞰する

■ 理性の感化

感染を嫌う意識を保つ人の割合が、たとえ総人口の1%に満たなくとも、その理性が、周囲を感化し連鎖することがある。 それは抗体のように、共同体を守る免疫と成り得る。

虚偽記憶感染症は、時に被害者を不本意な自死へと追い詰めることもある。 その暴力性を理解し、そして誰もが感染源になり得ることを忘れてはいけない。この認識があれば、誣いる負の連鎖を断ち切ることができるはずだ。

私たちの内で生まれ、他者との間で育ち、やがて社会の空気へ溶け込むと、事実は変質することもある。

「 嘘とはただ不明と明瞭を誤る処にある* 」

私たちは過信を厭うほかない。

author: Kouzou Saika

[ 参考文献 ]

Loftus, E. F., & Hoffman, H. G. (1989). Misinformation and memory: The creation of new memories [誤情報と記憶:新たな記憶の創造]. *Journal of Experimental Psychology: General*, 118(1), 100–104.

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory [自動車事故の記憶再構成:言語と記憶の相互作用の一例]. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5), 585–589.

小林秀雄. (1980). 『小林秀雄初期文芸論集』岩波文庫, 岩波書店.

注記 )

邦訳文献については日本語表記を主とし、外国語文献については原題を主としたうえで、日本語補足を角括弧内に付記した。